耐震等級3と許容応力度計算が必須な理由|「相当」との違いを徹底解説

大切な家族と暮らす住まい――。

「もし大地震が起きたら、この家は本当に大丈夫だろうか?」と、不安に思ったことはありませんか?

実際、日本は世界でも有数の地震国であり、阪神淡路大震災や東日本大震災では数多くの住宅が被害を受けました。「建築基準法を満たしていれば安全」とは言い切れない現実がそこにあります。

そんな中で、防災拠点や公共施設に義務付けられている水準が耐震等級3です。和歌山県田辺市の木の家専門工務店、谷中幹工務店です。私はこれまでに耐震等級3の設計・施工に携わり、許容応力度計算こそが本当に安全な家をつくる唯一の根拠であると考えています。

この記事では、「耐震等級3相当」との違いや壁量計算の限界、そして許容応力度計算の必要性を解説しながら、なぜすべての住宅が耐震等級3であるべきかを徹底的にお伝えします。

この記事を読むことで、「なぜ許容応力度計算を取り入れることが住まいの安心につながるのか」が理解でき、地震後も安心して住み続けられる家づくりのポイントがわかります。

結論は明快です。これからの家づくりは「耐震等級3+許容応力度計算」が当たり前になるべきです。大切な命と財産を守るために、最初の一歩から正しい選択をしていきましょう。

1. 耐震等級3とは何か

1-1. 耐震等級の定義と目的

耐震等級は日本の住宅性能表示制度において、住宅がどの程度の地震に耐えられるかを評価する尺度です。最高等級である「耐震等級3」は、極めて高い耐震性を保証します。

この制度の目的は、消費者が住宅の耐震性能をわかりやすく比較できるようにし、安心して選択できる環境を整えることにあります。

耐震等級3は、数百年に一度発生する大地震(震度6強~7程度)の揺れに対し、十分な強さを備えているとされています。

具体的には、等級1の1.5倍、等級2の1.25倍の耐震性を持つ設計を前提とし、高い安全性を求める住宅や公共施設に適しています。

また、保険や税制面でも優遇されるケースが多く、長期優良住宅や認定低炭素住宅と組み合わせやすい特徴もあります。

1-2. 等級1・2との違い

耐震等級1は、建築基準法で最低限求められる耐震性能であり、一般的な住宅で標準とされます。一方、等級2は等級1の1.25倍の耐力を持ち、災害時の避難所や集合住宅に求められる性能です。

耐震等級3は、これらに比べさらに高い耐力を持ち、地震発生時に被害を最小限に抑えるための設計となります。災害時の防災拠点となる公共施設や避難所などでは、建物が地震後も使用可能であることが求められ、その基準として耐震等級3が採用されることが一般的です。

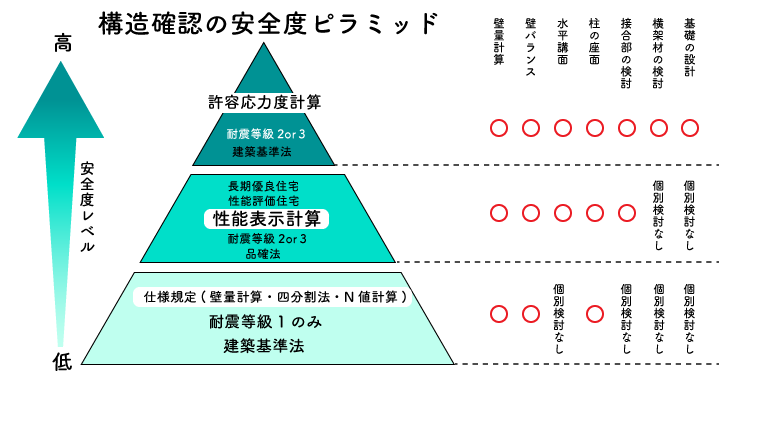

等級1では「壁量計算」と呼ばれる簡易的な構造計算でも認められるのに対し、等級3では部材ごとの応力や変形を厳密に検討する「許容応力度計算」が必要とされるため、より高度で詳細な構造設計が求められます。

また、壁量計算で「耐震等級3相当」の表現がされることがありますが、実際の耐震等級3とは異なり、正式な認定を得るには許容応力度計算の実施が不可欠です。

そのため「等級3相当」と「等級3」では、安全性や信頼性に差が生じる場合があります。

1-3. 耐震等級3が求められる背景

日本は地震国であり、阪神淡路大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)などの大震災では、多くの住宅が甚大な被害を受けました。

こうした地震を教訓に、より高い耐震性能を持つ住宅の必要性が広く認識されるようになりました。

子育て世代や高齢者のいる家庭はもちろんのこと、あらゆる世代・家族構成の住宅においても、地震後も住み続けられることの重要性が高まっており、そのため耐震等級3の需要は幅広く拡大しています。

また、住宅の資産価値を考えた、将来的な耐用年数を見据えた住宅では、耐震等級3の取得がスタンダードになりつつあります。

住宅業界全体でも、顧客への説明や設計品質を担保する観点から、建築士や設計事務所が積極的に等級3を提案するようになっています。

1-4. 耐震等級3が住宅にもたらす安心感

耐震等級3の住宅は、居住者にとって地震時の安全をもたらしてくれます。大きな揺れにも耐えて住宅の崩壊を防ぎ、避難せずに済む可能性が高まります。

被害が小さければ、修繕費用やライフラインの復旧にかかる負担も抑えられるため、結果として住まいの維持コストが下がり、長期的な安心につながります。

また、第三者による等級認定の取得は説明力のある住宅提案となり、設計者や施工者への信頼にもつながります。

家族構成やライフスタイルに関係なく、すべての住宅において耐震等級3を採用することが望ましいと考えられます。命を守るための備えとして、特別な選択肢ではなく当たり前の基準とするべきです。

こうした安心感は、災害ストレスの軽減や住まいの満足度にも良い影響を与えます。

1-5. 耐震等級3の注意点と誤解

耐震等級3を取得すれば完全に地震に強い住宅になると誤解されがちですが、実際には設計の質や施工精度も非常に重要です。構造計算上は問題なくとも、現場の施工ミスがあれば本来の性能は発揮されません。

特に「耐震等級3相当」と表現されるケースでは、実際には許容応力度計算を行っていないことがあり、正式な認定を受けている等級3とは意味合いが異なります。

また、壁量計算のみに依存した設計では、耐力壁の配置バランスや上下階の整合が不十分になり、建物全体の耐震性が確保されないリスクも考えられます。一方許容応力度計算では耐力壁の配置バランスはもちろん、「水平構面」の剛性や強度も検討され、床や小屋裏などがしっかりと力を伝達できる構造となっているかを確認します。ため、建物全体の一体性が高まり、より確実な耐震性能が確保されます。

等級3を取得するには、第三者機関のチェックを受けた「構造計算書」に基づく設計が前提となり、設計図書の読み解きや説明責任も求められます。

さらに、許容応力度計算を導入することで設計や施工の工数が増えるため、住宅費用や工期が伸びることも理解しておく必要があります。その上で、命と財産を守るための投資と捉える姿勢が大切です。

2. 許容応力度計算と耐震性能

2-1. 許容応力度計算とは何か

許容応力度計算とは、建物の各構造部材にかかる力と、それに耐える部材の強さを比較して、安全性を確認する構造計算手法の一つです。木造住宅においてもこの計算方法を用いることで、精密な耐震設計が可能となります。

この計算は、梁や柱、基礎、接合部など建物の構造を支えるすべての部材に対して行われます。地震や風などの外力が加わった際、それぞれの部材がどれだけの力に耐えられるかを数値的に検証します。

壁量計算や簡易な構造チェックでは全体のバランスや概算しか確認できませんが、許容応力度計算では各部材ごとの詳細な検討が行われます。そのため構造の過不足や弱点が明確に浮き彫りになります。

また、水平構面(床や屋根)が水平方向の力をしっかりと各壁に伝えるかどうかも検証されるため、建物全体の一体的な剛性と安定性が担保されます。

このように、許容応力度計算は建物の安全性を総合的かつ客観的に判断するための重要な手段であり、耐震等級3を正しく取得するためには不可欠なプロセスとなっています。

2-2. 許容応力度計算がなぜ必要か

許容応力度計算が必要とされる最大の理由は、「構造安全性を数値的に保証できる」ことにあります。建物がどれだけの力に耐えられるのかを明確にすることで、設計段階での安心感が格段に高まります。

特に耐震等級3のような高い耐震性能を証明するには、感覚や経験に頼らない、数理的根拠のある構造計算が不可欠です。許容応力度計算は、その裏付けとなる役割を果たします。

また、壁量計算では見落とされがちな構造上の不均衡や応力集中といったリスクも、許容応力度計算なら事前に把握でき、計画段階で対処が可能となります。

さらに、許容応力度計算を行うことで、設計段階から施工段階まで一貫して構造の裏付けが取れるため、後から設計変更や補強を行う必要がなくなります。これにより、計画通りに高い安全性を確保でき、完成後も長期にわたって安定した耐震性能を維持できます。

このように、許容応力度計算は単なる技術的手法ではなく、建築主にとっての安心と信頼、そして建物全体の品質を支える土台といえる存在です。

2-3. 壁量計算との違い

壁量計算とは、建物の重さや階数などに基づき、地震や風に対抗するために必要な耐力壁の長さ(m)を求める、比較的簡易な構造計算の一種です。

一方、許容応力度計算では、建物全体の構造部材ひとつひとつに働く力(応力)を算出し、それが各部材の耐力の範囲内に収まっているかを精密に評価します。

壁量計算では構造全体のバランスや壁の配置、柱・梁・接合部の強度まで詳細に検討することが難しく、建物の「強さ」は分かっても「弱点」までは明確になりません。

許容応力度計算では、水平構面や剛性バランス、ねじれの抑制といった要素も計算に含まれるため、建物全体の一体性や地震時の挙動を総合的に把握できます。

結果として、許容応力度計算によって設計された住宅は、単なる「壁の量」で判断された建物よりも実際の地震に対して高い信頼性を持つと言えるのです。

2-4. 「耐震等級3相当」との違いとは

「耐震等級3相当」という表現は、広告などで目にすることがありますが、これは正式な耐震等級3の認定を受けた建物ではありません。あくまで設計者や施工者が「等級3と同等の性能がある」と判断している状態を指します。

多くの場合、「相当」とされる建物は壁量計算や簡易的な構造チェックのみで設計されており、許容応力度計算による部材ごとの検証は行われていません。そのため、構造の弱点が見落とされるリスクがあります。

一方、正式な耐震等級3は、第三者機関による審査と許容応力度計算を経て認定されます。このプロセスを経ることで、耐震性能が客観的に保証される点が大きく異なります。

「相当」と「認定」の違いは、安全性だけでなく、住宅ローン減税や地震保険料の割引といった経済的な優遇措置の有無にも影響します。

したがって、長期的な安全性と資産価値を確保するためには、「相当」ではなく必ず許容応力度計算を実施したうえで正式な耐震等級3の認定を取得することが望ましいと言えます。

2-5. 認定長期優良住宅との関係

認定長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用できる住宅として国や自治体が認定する制度です。耐震性能、省エネルギー性能、維持管理の容易性など、複数の基準を満たす必要があります。

この中で耐震性能に関しては、現行制度では耐震等級3が認定基準として求められます。これは、近年の大地震や防災意識の高まりを背景に、安全性の水準を引き上げたもので、防災拠点や公共施設と同等の耐震性能を一般住宅にも求める方向性が明確になったことを意味します。

制度的には、耐震等級3を取得するために必ずしも許容応力度計算が義務付けられているわけではありません。しかし、私は耐震等級3を確実に担保するためには許容応力度計算が必要であると考えています。これにより、計算根拠が明確になり、設計の信頼性が大きく高まります。

また、長期優良住宅に認定されると、住宅ローン減税の拡充や固定資産税の軽減、地震保険料の割引など経済的メリットも受けられます。これらは長期的な住宅コストの削減につながります。

つまり、許容応力度計算を行い耐震等級3を取得することは、安全性の向上だけでなく、長期優良住宅の認定取得や住宅の資産価値向上にも直結する重要なプロセスなのです。

2-6. 実務者の視点から見た許容応力度計算の重要性

実務者として最も感じるのは、許容応力度計算を行うことで設計の不確実性が大きく減るという点です。数値に基づいて各部材の強度やバランスを確認できるため、設計段階で潜在的な弱点を排除できます。

特に耐震等級3を目指す場合、壁量計算だけでは見落とされがちな水平構面の剛性不足や接合部の弱点も、この計算を通じて明らかになります。これにより、完成後の安全性が格段に向上します。

また、許容応力度計算を行うと、施工現場との情報共有がしやすくなります。構造図や計算根拠が明確なため、職人や施工管理者が意図を正確に理解し、精度の高い施工が可能となります。

加えて、将来的なリフォームや増築時にも、許容応力度計算のデータは有用です。既存構造の耐力が数値として把握できるため、改修計画の安全性を事前に検証できます。

このように、許容応力度計算は単なる設計上の手間ではなく、設計者・施工者・施主の三者すべてにとって安心と信頼をもたらす重要な工程であり、特に耐震等級3の実現には欠かせない要素といえます。

3. より安心な住まいを目指すために

3-1. 設計段階で考慮すべき耐震性能

家づくりでまず考えるべきは、見た目よりも「安全性」です。特に地震が多い日本では、間取りやデザインを決める前に、地震に強い構造の計画を立てることが大切です。

耐震等級3を目指すなら、壁や柱の配置はもちろん、上下階の耐力壁の位置をそろえることや、床や屋根の“水平面”をしっかり固めることなど、建物全体のバランスを整える設計が必要です。

さらに、許容応力度計算を行えば、柱や梁、接合部の強さを数値でチェックできるので、弱い部分を早い段階でなくすことができます。こうして作られた構造は、完成後も計算通りの性能を発揮しやすく、長く安心して暮らせます。

耐震設計を優先すると、自由なデザインが少し制限されることもあります。しかし「安全のための工夫」として前向きにとらえると、満足度の高い家づくりにつながります。

地震に強い家は、設計・施工・完成後の暮らしまで一貫して安全を意識して作られます。まずは設計初期の段階から、耐震等級3と許容応力度計算を前提に計画を立てることが理想です。

3-2. 信頼できる設計者や施工者の選び方

耐震等級3の家づくりでは、設計者や施工者選びが成功のカギを握ります。どんなに立派な図面があっても、それを正確に形にできる技術と経験がなければ、本来の性能は発揮されません。

設計者を選ぶ際は、耐震等級3の設計実績があるか、許容応力度計算を日常的に行っているかを確認しましょう。過去の図面や計算書を見せてもらえると、技術力や取り組み姿勢がよく分かります。

施工者の場合は、現場の精度管理や施工記録の有無が重要です。耐震等級3は設計だけでなく施工精度も不可欠なので、現場監督や職人の意識が高い会社を選びたいところです。

面談や打ち合わせでは、質問に対して分かりやすく丁寧に説明してくれるかも大切なポイントです。専門用語ばかりでなく、一般の人にも理解できる言葉で説明できる設計者や施工者は、施主との信頼関係を大事にしています。

家づくりは一度きりの大きなプロジェクトです。価格や工期だけで判断せず、安全性と品質を最優先に考え、信頼できるパートナーと二人三脚で進めることが、耐震等級3の家を実現する近道です。

3-3. 地震に強い構造とその要素

地震に強い家をつくるには、単に壁や柱を増やせばいいわけではありません。建物全体がバランスよく力を受け止め、地震エネルギーを効率よく逃がす構造が必要です。

まず大切なのは、耐力壁の配置バランスです。上下階で壁の位置を合わせ、建物の中心付近にも壁を配置することで、地震時のねじれや片寄りを防ぎます。

次に、水平構面の強化です。床や屋根がしっかりと剛性を持ち、地震の揺れを各壁に均等に伝えられるようにすることで、建物全体が一体となって揺れに耐えます。

さらに、柱や梁、接合部の強度も重要です。どんなに壁や床が強くても、接合部が弱ければ全体の性能は落ちてしまいます。金物の選定や施工精度が、耐震性能の実力を左右します。

これらの要素を総合的に検討し、許容応力度計算で裏付けを取ることで、数字として証明された「地震に強い家」が完成します。耐震等級3は、このような総合設計の結果として得られる性能です。

3-4. 長期的な視点で見た耐震等級3の価値

耐震等級3は、建物の安全性を高めるだけでなく、長期的に見ても大きな価値を持ちます。地震後も住み続けられる可能性が高く、修繕費用や生活の中断を最小限に抑えることができます。

資産価値の面でもメリットがあります。中古住宅市場では、安全性の高い住宅ほど買い手がつきやすく、価格も安定する傾向があります。耐震等級3の認定は、その証明書として機能します。

また、耐震性能の高い住宅は地震保険料の割引を受けられるため、長く住むほど経済的な恩恵が積み重なります。これは日々の暮らしの安心と直結します。

家族構成やライフスタイルが変化しても、構造的にしっかりした家は柔軟に使い続けられます。リフォームや増築の際も、既存構造の安全性が確保されていることは大きな強みです。

このように、耐震等級3は単なる「今の安心」ではなく、「将来の暮らしや資産を守る保険」としての価値を持っています。だからこそ、初期投資として選ぶ意義は非常に大きいのです。

3-5. 住まい手としてできること

耐震等級3の家を建てるためには、住まい手自身が正しい知識を持ち、計画段階から積極的に関わることが大切です。設計者や施工者に任せきりにせず、自分の希望や不安を明確に伝えるようにしましょう。

打ち合わせでは、許容応力度計算の実施有無や計算結果の説明を求めることが有効です。図面や計算書を一緒に確認することで、家の構造に対する理解が深まります。

工事中も定期的に現場を訪れ、施工の様子や金物の取り付け状況を確認する姿勢が大切です。現場の空気感や職人の対応から、施工精度や管理体制も見えてきます。見学したい旨を工務店さんなどの伝えてみてください。

完成後も安心して暮らし続けるためには、定期的な点検とメンテナンスが重要です。外装や屋根、基礎部分の小さな傷みを放置すると構造に影響が出ることもあります。早めの発見と対応が、家の強さを長持ちさせます。

家づくりは一度完成して終わりではありません。建てた後も知識と関心を持ち続けることで、耐震等級3の性能を長く保ち、家族の安全と安心を守り続けることができます。

まとめ

日本は世界でも有数の地震大国です。過去の大震災が教えてくれたのは、「地震は必ず来る」という事実と、「命と暮らしを守るには事前の備えが不可欠」ということです。その備えの中でも、住宅の耐震性能は最も直接的に命を守る要素であり、その最高水準が耐震等級3です。耐震等級3は、防災拠点や公共施設にも求められる水準であり、一般住宅においてもすべての住まいが目指すべき基準だといえます。

本記事で取り上げた通り、耐震等級3を確実に実現するためには「許容応力度計算」が極めて重要です。壁量計算では壁の長さはわかっても、部材ごとの強度や接合部の性能、水平構面の剛性など、建物全体のバランスを総合的に確認することはできません。許容応力度計算は、建物の安全性を数値で裏付けし、設計段階で弱点をなくすための唯一の方法です。私は、耐震等級3を名乗る住宅には、この計算を必ず行うべきだと考えています。

また、「耐震等級3相当」という曖昧な表現には注意が必要です。相当と正式認定では、安全性の保証や経済的メリットに大きな差があります。長期優良住宅の現行制度でも耐震等級3が必須条件となりつつありますが、計算方法までは限定されていません。だからこそ、施主自身が許容応力度計算を求め、計算根拠を理解しておくことが大切です。

耐震等級3の取得は、今の安心だけでなく、将来の資産価値維持にもつながります。地震後も住み続けられる可能性が高ければ、大規模修繕のリスクや生活の中断を避けられます。さらに地震保険料の割引や、長期優良住宅としての税制優遇など、経済的メリットも享受できます。安全性と資産価値の両面で、耐震等級3は非常に賢い選択です。

設計者や施工者を選ぶ際には、耐震等級3の実績や許容応力度計算の経験を必ず確認しましょう。そして家づくりの過程で、住まい手自身が計算内容や設計意図を理解し、現場の品質管理にも関心を持つことが重要です。完成後も定期点検とメンテナンスを続けることで、耐震性能は長く保たれます。

家づくりは一生に一度の大きな決断です。「なんとなく安心そう」ではなく、「確かな根拠で安心できる」住宅を選ぶことが、家族の命と未来を守ります。耐震等級3と許容応力度計算は、そのための最強の組み合わせです。この記事をきっかけに、次の家づくりでは迷わずこの基準を採用し、真に地震に強い住まいを実現してください。

関連記事はこちら

参考資料

本記事で解説した耐震等級3や許容応力度計算について、さらに詳しく知りたい方は以下の公式資料や専門団体のページもご参照ください。

✅ 日本木造住宅産業協会:壁量計算から許容応力度計算への移行(セミナー資料)

✅ FDC Inc.:許容応力度計算とは?2025年に変わる構造計算の義務化